Genre : Action

Director : Randy Korompis

Producer : Andreas Ian Tika, Henry Djunaedi, Wanyi Pratiknyo, Randy Korompis

Starring : Oka Antara, Chicco Jerikho, Rio Dewanto, Arifin Putra, Mike Lewis, Verdi Solaiman

Selasa, 26 Februari 2019 - 20:41:16 WIB

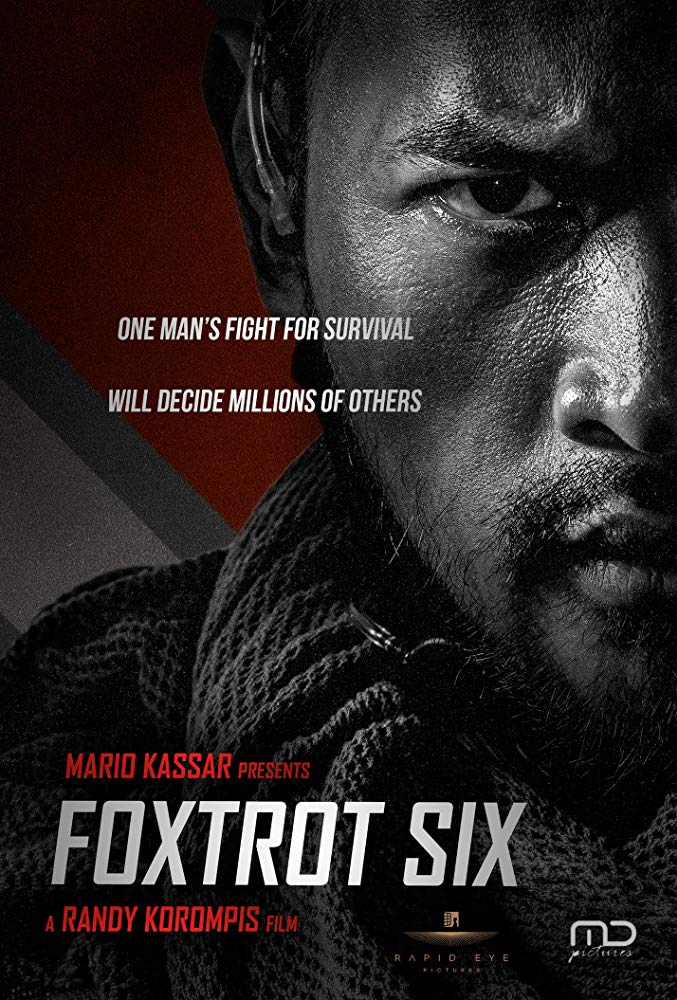

Flick Review : Foxtrot Six

Review oleh : Amir Syarif Siregar (@Sir_AmirSyarif) - Dibaca: 2029 kali

Dengan departemen akting yang diisi oleh nama-nama popular di dunia seni peran tanah air seperti Oka Antara, Julie Estelle, Chicco Jerikho, Rio Dewanto, hingga Arifin Putra, premis cerita yang menjanjikan deretan adegan aksi dengan tingkat mematikan, bujet yang dikabarkan mencapai lebih dari Rp70,5 miliar, hingga keterlibatan Mario Kassar – yang popular berkat keterlibatannya sebagai produser bagi film-film aksi legendaris buatan Hollywood seperti Rambo: First Blood (Ted Kotcheff, 1982), Totall Recall (Paul Verhoeven, 1990), hingga Universal Soldier (Roland Emmerich, 1992), jelas cukup mudah untuk memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Foxtrot Six. Sebuah film aksi yang berniat untuk menyaingi kedigdayaan dwilogi The Raid (Gareth Evans, 2012 – 2014) sebagai film aksi terbaik Indonesia sepanjang masa? Sure, why not. Sayang, film yang menjadi debut pengarahan bagi Randy Korompis ini terasa terlalu mengandalkan premis aksinya yang bombastis tanpa pernah sekalipun berusaha untuk menghidupkan kualitas barisan konflik dan ceritanya. Akhirnya, alih-alih menjadi sajian aksi yang mengikat dan menarik, Foxtrot Six berakhir menjadi sebuah tayangan yang monoton dan menjemukan.

Film yang diproduseri dan naskah ceritanya digarap juga oleh Korompis ini memiliki latar belakang pengisahan di Indonesia pada tahun 2031. Di masa tersebut, Indonesia baru saja menggulingkan presiden termudanya (Miller Khan) dan roda pemerintahan kini dijalankan oleh satu partai politik yang menyebut diri mereka sebagai Piranas. Seperti yang dapat diduga, kekuasaan absolut yang dimiliki oleh Piranas menyebabkan banyak kebijakan negara terasa semena-mena bagi rakyatnya. Tidak mengherankan bila kemudian sebagian elemen masyarakat mulai melakukan gerakan pemberontakan dengan menggabungkan kekuatan mereka dalam sebuah kelompok bawah tanah yang dikenal dengan sebutan Reformasi. Seorang anggota parlemen, Angga (Antara), lantas memiliki ide yang dinilainya dapat menghasilkan dukungan kuat dari rakyat kepada pemerintah untuk melenyapkan gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Reformasi. Ide dari Angga lantas diterima dengan baik oleh para petinggi Piranas. Sial, dalam kenyataannya, Angga kemudian mendapatkan pengkhianatan yang lantas menyebabkan dirinya masuk ke dalam daftar buronan negara yang dinilai sangat berbahaya.

Korompis jelas telah memiliki visi yang cukup jelas mengenai dunia macam apa yang ingin ia hadirkan sebagai latar belakang lokasi pengisahan cerita filmnya. Lihat saja bagaimana ia menjadikan Indonesia sebagai sebuah dunia distopia layaknya The Hunger Games (Gary Ross, 2012) atau Divergent (Neil Burger, 2014). Atau berbagai tampilan visual akan berbagai perlengkapan teknologi yang digunakan oleh para karakternya. Atau deretan adegan aksi yang menggunakan berbagai senjata yang berkesan futuristik. Atau… penggunaan Bahasa Inggris yang dijadikan sarana komunikasi oleh setiap penduduk Indonesia di era tersebut. Foxtrot Six, sayangnya, kemudian terasa hanya mampu tampil bersinar pada permukaannya dan tidak pernah mampu benar-benar menyelami atau mendalami konsep yang disajikannya untuk menghasilkan pengalaman sinematis yang lebih mengesankan lagi.

Permasalahan utama dari film ini jelas berada pada bangunan kisah dan karakter garapan Korompis yang benar-benar rapuh. Ketika Korompis ingin menyajikan sebuah sajian pengisahan aksi bernuansa masa depan dengan elemen komentar-komentar sosial dan politis yang jelas terasa relevan dengan era sekarang, Korompis menghamparkan setiap ide ceritanya begitu saja tanpa pernah memberikan penggalian ide yang lebih utuh. Hasilnya, banyak konflik tampil setengah matang, deretan dialog yang hadir layaknya kompilasi frasa yang berniat terdengar keren dari berbagai film-film aksi sejenis buatan Hollywood di era ‘80an namun tidak pernah mampu membaur dengan alami dengan konflik maupun adegan yang sedang berjalan, serta barisan karakter yang berkesan dangkal dan seringkali dihadirkan tanpa kegunaan yang lebih kuat. Susunan konflik yang awalnya tampil menjanjikan secara perlahan mulai kehilangan warna dan semangatnya. Tata narasi Korompis yang cenderung bertele-tele dalam menyampaikan konflik filmnya yang dangkal juga menjadi faktor tersendiri mengapa Foxtrot Six kemudian benar-benar terasa melelahkan untuk diikuti.

Selain lemah dalam presentasi kisahnya, kualitas departemen produksi yang dihadirkan Foxtrot Six juga harus diakui masih tampil beberapa kelas di bawah film-film aksi buatan Indonesia seperti The Raid atau The Night Comes for Us (Timo Tjahjanto, 2018). Beberapa bagian masih tampil kasar dan kurang meyakinkan – Foxtrot Six tidak pernah benar-benar mampu meyakinkan penontonnya bahwa mereka sedang menyaksikan film dengan latar cerita di masa depan lewat desain produksi dan artistik yang berkesan malas dalam menggarap kesan futuristik tersebut. Belum lagi iringan musik di banyak adegan yang terdengar berlebihan daripada berusaha untuk memperkuat tampilan emosional dari adegan-adegan tersebut. Korompis beruntung memiliki barisan pengisi departemen akting yang hadir dengan penampilan yang cukup meyakinkan. Terlepas dari minimalisnya penggalian kisah dari banyak karakter yang hadir dalam linimasa cerita film ini, departemen akting film ini tampil solid dalam usaha mereka untuk menghidupkan setiap karakter yang mereka perankan. Setidaknya cukup untuk mengalihkan perhatian sesaat dari lemahnya elemen-elemen pengisahan lain yang disajikan Korompis dalam film ini.

Rating :