Genre : Action, Drama, Sci-fi

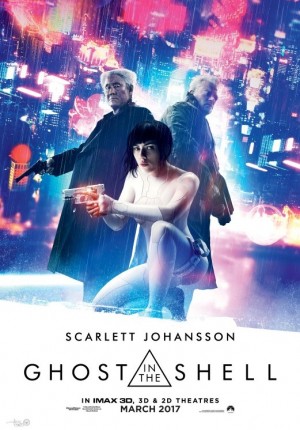

Director : Rupert Sanders

Producer : Ari Arad, Avi Arad, Steven Paul, Michael Costigan

Starring : Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche, Takeshi Kitano, Pilou Asbæk

Rabu, 29 Maret 2017 - 23:46:49 WIB

Flick Review : Ghost in the Shell

Review oleh : Haris Fadli Pasaribu (@oldeuboi) - Dibaca: 2033 kali

Sebagai salah satu anime ikonik di era 90-an, tidak mengherankan jika Ghost in the Shell (1995), karya Mamoru Oshii yang diangkat dari manga kreasi Masamune Shirow, sukses dilirik Hollywood untuk diulang buat. Bagaimanapun Ghost in the Shell dianggap sebagai salah satu anime terbaik dan berperan besar dalam perkembangan sub-genre cyberpunk. Termasuk oleh Wachowski Bersaudara saat mengerjakan The Matrix (1999).

Sebagai adaptasi dari salah satu ikon dalam kultur popular, tim di belakang layar Ghost in the Shell versi Hollywood ini pasti menyadari jika kinerja mereka selalu di bawah mikroskop untuk diawasi. Salah interprestasi tentunya akan mengundang kecaman. Bahkan sebelum bisa disaksikan secara utuh, pemilihan aktris kulit putih seperti Scarlett Johansson sebagai pemeran karakter utama pun sudah mendapat kritikan tajam.

Setelah menyaksikan filmnya, kritikan tersebut menjadi tak beralasan karena naskah tulisan Jamie Moss, William Wheeler dan Ehren Kruger ternyata cekatan dalam mereka ulang Motoko Kusanagi menjadi Major Mira Killian tanpa harus kehilangan akarnya. Selain itu, Major tetap digambarkan sebagai cyborg berotak manusia dengan kemampuan fisik di atas rata-rata. Major masih merupakan anggota badan anti-terorisme cyber Section 9, bersama dengan agen lain seperti Batou (Pilou Asbæk) atau Togusa (Chin Han) dibawah pimpinan Chief Daisuke Aramaki (Takeshi Kitano).

Tugas terbaru mereka adalah melacak jejak seorang peretas misterius bernama Kuze (Michael Pitt) yang berniat untuk mensabotase perusahaan pengembang teknologi intelejensia buatan Hanka Robotics. Sembari memburu Kuze, Major kemudian mulai dibayangi oleh masa lalunya yang mungkin tidak seperti apa yang diingatnya.

Sutradara Snow White and the Hunstman, Rupert Sanders, diberi mandat sebagai pengarah film. Latar Sanders sebagai sutradara komersial memberi pengaruh pada kinerjanya yang senantiasa bergaya karena kaya visual serta pemanfaatan efek khusus secara cemerlang. Ghost in the Shell bukan pengecualian. Film sedap dipandang dan penuh gaya.

Penggambaran dunia dystopia dalam Ghost in the Shell begitu imajinatif. Seting sepertinya memadukan antara konsep Blade Runner dengan visi animenya. Sementara atmosfir techo-thriller kental menguar. Industrial dan bahkan terkadang ethereal. Adegan aksi pun dielaborasi dengan menarik, kendati kerap mengandalkan teknik slow-motion.

Tapi di sini jugalah letak masalahnya. Mungkin karena Sanders terlalu mengedepankan gaya, substansi film terasa ringan. Sungguhpun naskah berungkali menghadirkan muatan dialog yang mencoba untuk tampil “dalam”, sentimen filosofisnya dangkal.

Padahal secara ide tetap mengusung apa yang disajikan oleh animenya; eksistensialisme, dislokasi, atau paranoia sebagai imbas dari kemajuan teknologi, yang seharusnya meningkatkan kualitas hubungan antara manusia. Bukannya menjadi terisolasi dan dingin.

Berbeda dengan Ghost in the Shell versi anime yang juga mengedepankan isolasi dan rasa dingin tadi, namun sisi humanisnya terpapar dengan lebih baik. Tidak hanya di permukaan.

Ghost in the Shell versi Sanders memiliki satu atau dua adegan dengan sisi dramatik berkesan. Selebihnya ia terasa berjarak. Sulit untuk merasakan ikatan emosi dengan cerita atau karakternya. Eskalasi tempo dan ritme yang naik turun pun tidak membantu, sehingga pada beberapa bagian film berjalan menyeret.

Sebagai penggerak utama, Johansson bermain dengan efisien. Namun naskah membatasi karakternya untuk bisa lebih ekspresif lagi. Bisa dikatakan Major adalah perpaduan antara Natasha Romanoff dan karakter alien perempuan yang diperankan Johansson dalam Under The Skin. Sayang potensi tersebut tidak tergali, sehingga Major menjadi versi sumir dari kombinasi keduanya.

Dengan pengecualian Asbæk dan aktris watak Jepang, Kaori Momoi (sebentar saja memang, namun berhasil mencuri perhatian), sebagian besar pemain Ghost in the Shell memang cenderung tampil tidak dalam kapasitas penuh mereka. Bahkan seorang Juliette Binoche terasa sangat…standar. Sementara itu, walau ada beberapa adegan sebagai tribut pada film-filmnya, Takeshi Kitano lebih mirip aksesoris belaka.

Berbicara tribut, Ghost in the Shell punya beberapa momen yang pastinya membangkitkan rasa nostalgia, karena secara visual atau pengadeganan mengingatkan akan animenya. Tapi seharusnya ia bukan sebuah tribut saja. Juga bukan sekedar versi upgrade dengan pemanfaatan teknologi efek khusus terkini secara ekstensif. Ia seharusnya menawarkan perspektif baru untuk aspek tematisnya, ketimbang sekedar film aksi-fantasi-fiksi-ilmiah penuh gaya saja. Alas, although the shell is quite intact, but the ghost is barely there.

Jadi, kalau hanya sekedar tribut, lebih baik menonton ulang versi animenya saja. Meski sudah berusia 22 tahun, Ghost in the Shell versi Oshii hadir dengan kualitas jauh lebih menjulang. Secara tampilan ia tidak terlihat usang. Secara tema pun tetap kontekstual. Dengan demikian ia pun mantap menegaskan superioritasnya dibandingkan versi masa kini, yang jujur saja, mudah untuk dilupakan.

Rating :