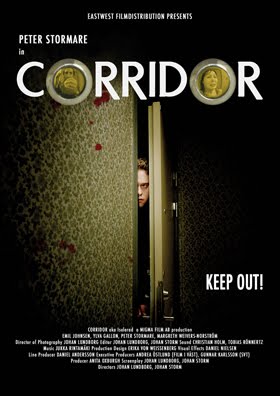

Genre : Mystery, Thriller

Director : Johan Lundborg, Johan Storm

Producer : Anita Oxburgh, Daniel Andersson

Starring : Ylva Gallon, Emil Johnsen, Peter Stormare

Minggu, 21 November 2010 - 12:06:43 WIB

Flick Review : [INAFFF 2010] Corridor

Review oleh : Rangga Adithia (@adithiarangga) - Dibaca: 2073 kali

Berikan Johan Lundborg dan Johan Storm sebuah apartemen berkoridor sempit, gelap, bertangga spiral dan penghuni-penghuninya yang jarang terlihat, ditambah permainan “kucing-kucingan” antara seorang mahasiswa paranoid dan Peter Stormare yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi betapa badass-nya dia di sini, maka jadilah “Corridor”, film yang memanfaatkan sifat alamiah manusia untuk merasa ketakutan. Apa yang membuat menonton orang ketakutan selama 80 menit menjadi begitu menarik? karena film ini tak hanya melulu tentang orang yang ketakutan, tetapi memperkenalkan sisi gelap manusia jika mereka dipojokkan oleh ketakutan mereka sendiri. Lundborg dan Storm menawarkan sebuah film yang diciptakan dari kesabaran mereka untuk memahat bagian demi bagian-nya, mengubah film yang tidak menjanjikan apa-apa menjadi film yang ternyata memberi pengalaman tontonan yang benar-benar berbeda. Entah kapan terakhir saya begitu sangat paranoid ketika menonton film, sebuah ketakutan murni yang dihasilkan tanpa hantu.

“Corridor” dengan produk minimalisnya, yang hanya menggunakan lokasi kamar dan koridor apartemen akan mengundang kita masuk ke kehidupan membosankan seorang mahasiswa kedokteran bernama Frank (Emil Johnsen). Setiap harinya dihabiskan untuk belajar dan belajar, maklum karena dia sedang berada di tengah ujian. Tapi rutinitas kaku tersebut akan segera berubah ketika penghuni baru di apartemen, Lotte (Ylva Gallon), mulai menjadi “tamu” dalam keseharian Frank. Frank awalnya merasa sangat terganggu dengan kehadiran Lotte yang terus saja mengetuk pintu untuk meminta pertolongan ini dan itu, termasuk meminjam deterjen untuk mencuci. Jika saya menjadi Frank, saya pasti juga akan sangat merasa terganggu, tapi yang terburuk bagi Frank baru saja datang saat dia juga mulai terpancing untuk terlibat dengan masalah-masalah pribadi Lotte, dan itu pun tidak di sengaja. Apalagi ketika Frank mengetahui jika Lotte mempunyai pacar yang bisa dibilang terlihat seperti mantan tentara-nya Hitler.

Micke (Peter Stormare) memang mengerikan di mata Frank, terutama ketika dia sudah mulai berkonfrontasi dengan pemilik motor besar tersebut. Awalnya Frank hanya merasa terganggu dengan suara-suara Micke dan Lotte yang sedang “bercinta”—kamar Frank tepat berada dibawah kamar mereka—terlalu pengecut untuk berhadapan langsung, Frank hanya bisa protes dengan buku kedokterannya yang tebal, membalas dengan membuat bantingan keras tanda dia tidak ingin terganggu. Frank tidak menyangka jika Micke akan turun kebawah mendatangi kamarnya, ketika pintu digedor-gedor dari luar, Frank hanya bisa bersembunyi dalam kegelapan, ketakutan dengan perbuatannya sendiri dan juga sang algojo dari lantai atas. Alasan Frank untuk makin takut dengan Micke bertambah ketika niatnya untuk menolong Lotte memarkirkan motor pacarnya, justru berakhir bencana, mereka menjatuhkan motor tersebut. Ketika Lotte ketakutan akan disiksa oleh Micke, Frank justru mencuci tangannya dan tidak mau peduli dengan nasib Lotte. Sifat acuhnya yang sudah menjadi bagian dari hidup Frank, kali ini akan menjadi bumerang baginya.

Berlatar belakang koridor yang sempit, kamar apartemen yang gelap Johan Lundborg dan Johan Storm ternyata justru sanggup membuat batasan tersebut menjadi kelebihannya, karena pondasi ide mereka dari awal syukurnya sudah terlebih dahulu dikembangkan menjadi kreatifitas yang lebih lapang daripada koridor-koridor apartemen yang sesak. Seolah sudah menjadi ciri khas film-film Eropa, Lundborg dan Storm juga tergiur untuk memperkenalkan film mereka dengan alur yang mengambang lamban, memancing saya untuk berkata film ini akan membosankan, tapi sekali lagi lambatnya cerita di awal-awal film adalah jebakan manis untuk menjaring penonton. Pada akhirnya kita tidak akan mudah begitu saja terlepas dari “kurungan” film ini, tiba-tiba tanpa disadari kita justru sedang asyik menikmatinya, yah “Corridor” menjerat penonton untuk larut ke dalam ke-paranoid-an Frank dengan sangat baik dan efek paranoid tersebut pun menular dengan cepat ke bangku-bangku penonton yang saat itu sedang berada di tingkat penasaran yang akut. Lundborg dan Storm benar-benar cerdik “mengerjai” kita dengan permainannya.

Fokus saya pun terhimpit pada Emil Johnsen (Norwegian Ninja) yang berperan sebagai si mahasiswa pengecut, egois, anti-sosial, dan hobi sekali paranoid, bernama Frank. Film asal Swedia ini awalnya memperkenalkan kita dengan Frank seolah ingin membuat saya benci dengan sikapnya yang acuh terhadap teman satu kelas, tidak mau dibantu, dan sulit diajak untuk bersosialisasi. Tapi seperti hal yang berlaku pada cara film ini bercerita, yang kreatif saat berurusan dengan mempermainkan emosi penontonnya. Setiap karakternya pun disiapkan sebagai pengaduk emosi, penjebak ulung yang menjebak mereka yang mencoba-coba untuk menebak-nebak jati diri mereka yang sebenarnya dan apa yang akan terjadi dengan mereka. Begitu juga dengan Frank, yang awalnya dibentuk sebagai karakter yang tak sudi menerima simpati penonton, tapi bergulirnya menit demi menit membuktikan dia adalah orang yang sangat membutuhkan simpati penonton dan juga pertolongan karakter lain di film ini. Ruang minimalis dengan ketegangan yang maksimal ditambah dengan karakter-karakter yang unik dan diperankan meyakinkan oleh setiap pemainnya, lalu dikemas dengan latar belakang musik yang mengalun kelam, makin membuat mood ini semakin nyaman menemani saya melahap setiap menit perjuangan Frank melawan ketakutannya.

Rating :