Genre : Drama

Director : Eddie Cahyono

Producer : Ifa Isfansyah

Starring : Sekar Sari, Bintang Timur Widodo, Titi Dibyo, Ibnu Widodo, Haydar Saliz

Senin, 23 November 2015 - 23:14:45 WIB

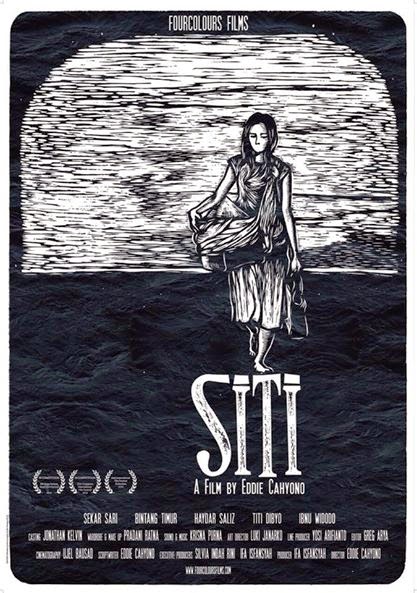

Flick Review : Siti

Review oleh : Rangga Adithia (@adithiarangga) - Dibaca: 3430 kali

Siti sebetulnya sudah beredar sedari tahun 2014 silam, tapi karya terbaru Eddie Cahyono ini memang tak rilis secara luas, berbeda dengan Cewek Saweran yang sempat nangkring di bioskop, walaupun umurnya tidak panjang alias cepat turun layar. Setelah Siti berkeliling festival dalam dan luar negeri, termasuk Singapore International Film Festival dan Jogja-Netpac Asian Film Festival, penayangannya pun terbatas hanya di bioskop-bioskop alternatif dan ruang-ruang screening saja. Beberapa kali melewatkan pemutaran Siti, saya akhirnya “berjodoh” saat filmnya diputar oleh Festival Film Indonesia, berbarengan dengan keempat film lain yang terpilih di daftar nominasi film terbaik, termasuk Mencari Hilal dan Toba Dreams. Bisa menonton Siti yang selama ini ditunggu-tunggu saja sebetulnya jadi sumber kegembiraan untuk saya, ketika dapat menyaksikan dalam format layar lebar, ini adalah sebuah pengalaman langka. Apalagi Siti nantinya ditampilkan hitam putih dengan aspect ratio 1:33:1, seperti yang disuguhkan oleh Michel Hazanavicius di The Artist, dan film Polandia berjudul singkat Ida garapan Paweł Pawlikowski.

Terpicu oleh keadaan perekonomian yang sulit-melilit, ditambah suaminya yang tidak lagi bekerja karena lumpuh dan tanggungan hutang beli kapal, Siti terpaksa harus bekerja siang dan malam untuk menghidupi keluarganya. Siangnya panas-panasan jualan peyek jingking di Parangtritis dan malam hari menjadi pemandu karaoke, menemani tamu-tamu bernyanyi. Di balik tawa dan senyum, di tengah kesibukan mengurusi rumah, anak dan suaminya, Siti ternyata menyimpan pedih dan menyembunyikan rasa frustasinya. Semua memuncak ketika tempatnya cari uang malah digerebek oleh polisi, tidak mungkin hanya mengandalkan hasil dari jualan peyek yang sepi pembeli, sedangkan uang untuk membayar hutang belum terkumpul. Eddie Cahyono memang tak akan langsung memperlihatkan tekanan batin yang dirasakan oleh Siti, filmnya seakan ingin rasa kesal, bimbang dan sakit hati tersebut untuk bersembunyi sejenak. Alih-alih memberikan penonton visual yang terasa depresif, Siti justru mengajak guyon, terutama bersumber dari dialog Bintang Timur Widodo yang memerankan Bagas—anak Siti—termasuk saat dia bercerita tentang sosok hantu menyeramkan yang mengganggunya di sekolah.

Tiap adegan di Siti digulirkan begitu sederhana, dari gambar sampai ke obrolan-obrolan yang nantinya mengisi, memenuhi 90-an menit durasinya, menampilkan karakter-karakter yang membumi dan juga manusiawi. Seperti setting-nya yang apa adanya, dialog dan tuturnya pun disampaikan Eddie Cahyono tanpa terkesan “ditambal”, tidak ada drama yang dibuat-buat atau emosi yang dilebih-lebihkan. Makanya saya seperti tidak diseret-seret paksa untuk peduli pada nasib malang yang menimpa Siti, sebaliknya dibuat perlahan-lahan menghampiri. Opening-nya langsung mempertontonkan kesederhanaan itu, dibalik guyonan, interaksi Bagas dan Ibunya terasa begitu hangat, bak sinar matahari pagi. Bagas berlarian sambil telanjang, dia tak mau mandi, tak mau sekolah karena takut hantu, Siti kemudian mengejarnya. Adegan tersebut tidak hanya hadir sebagai pemancing tawa tetapi juga menciptakan suasana hangat yang amat menyenangkan. Interaksi-interaksi macam inilah yang kemudian jadi semacam jembatan yang mempermudah saya untuk lebih terasa akrab dengan Siti dan orang-orang di sekelilingnya, disamping kejujuran Eddie Cahyono saat memotret kehidupan yang jadi daya pikat Siti.

Walau interaksi yang ditampilkan kadang mengajak bercanda, Siti bukanlah film yang diniatkan untuk jadi sebuah komedi, Eddie Cahyono hanya memanusiakan film dan karakter-karakter yang berseliweran didalamnya. Bahwa karakter yang ditulisnya adalah manusia, mereka bisa tertawa dan juga menahan amarah, tidak melulu diperlihatkan gembira tapi juga bisa sakit apabila tersakiti. Tidak sekedar bergambar indah dan puitis, Siti juga adalah soal rasa, bagaimana nantinya Eddie Cahyono sanggup melampiaskan emosi tak saja lewat dialog tapi juga lakon yang disuguhkan oleh para pemainnya. Darimana kita tahu kalau Siti memendam rasa kesal dan sakit, bukan hanya terdengar dari dialog bernada kasar, tapi juga gerak tubuh dan tatapan matanya. Tanpa harus berteriak “ASU!” pun, tatapan tersebut sudah memberitahu penonton jika didalam sana, ada batin yang sedang tersiksa, meronta dan sengsara. Sekar Sari benar-benar telah menghidupkan karakternya, Sosok Ibu yang sayang pada anaknya. Seorang istri yang tetap setia layani suami. Perempuan muda yang tangguh sekaligus juga rapuh dan putus asa. Perempuan bernama Siti yang lebih mengerti pahitnya dunia ketimbang rasa manisnya.

Rating :